Глава 13. Цифры и факты

Книга: Белорецк: страницы истории - Глава 13. Цифры и факты

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

* 1897 год. Торговый дом «Вогау и К» «... ввел в сферу действия Белорецкого общества купленный им ранее Кагинский округ. Кроме того правительство разрешило в 1896 году обществу выпуск облигационного займа на 3 млн руб. (облигации в 500 и 1000 руб из 5 % годовых). Расширение основного производства зависело от дальнейшего финансирования торговым домом.

В округе была усилена специализация производства, увеличился выпуск продукции, имевший широкий спрос на рынке (кровельное железо, проволока, сталь)».-к-кк

В строй вступил Лапыштинский завод, основателем которого стал С. П. Дервиз. В это время годовая выплавка чугуна на Инзерском и Лапыштинском заводах составила 1382805 пудов, на Зигазинском - 711 ысяч пудов.

Авзяно-Петровские заводы перешли во владение компании «Урало-Волжское металлургическое общество».

После пожара Нижний Авзяно-Петровский завод свою работу не возобновлял, остался лишь поселок под тем же названием.

* 1898 год. Акции общества Белорецких заводов котировались московской и петербургской биржах с премией в 20 процентов.

В Серменеве была открыта двухклассная русско-башкирская школа.

8 декабря на Авзяно-Пегровских заводах была пущена домна. Ее расчет 750 тысяч пудов в год чугуна. Домна шотландской системы с тремя шестнадцатиметровыми кауперами.

***

24 декабря был утвержден «...устав Инзеровского акционерного общества, учреждавшегося «для разработки месторождений железной руды в принадлежащей колежскому советнику Сергею Павловичу фон Дервизу Инзерской даче в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии, а также для развития действий находящихся там Инзеровского и Лапыштинского чугуноплавильных заводов».

Основной капитал общества определялся в сумме 2,4 млн руб. (960 и нии по 250 руб. именных на предъявителя). Обществу переходило инзерское имение, купленное прежде Дервизом. По оценке Дворянского банка (1897 г.), стоимость имения (без заводов) выражалась в сумме 730507 рублей. Имение переходило к обществу с контрактами и, условиями и обязательствами». К заводам были «прикортомлены» 80 тыс. десятин. При этом использовались все методы первоначального накопления, известные еще с XVIII в. (одна из статей расхода по арендной плате называлась, например, «темной», широко практиковались подкуп и спаивание зажиточной башкирской верхушки и т.д.). Вместе с арендой казенных земель кортомом и подрядами лесные дачи и хозяйства составляли более 170 тысяч десятин.

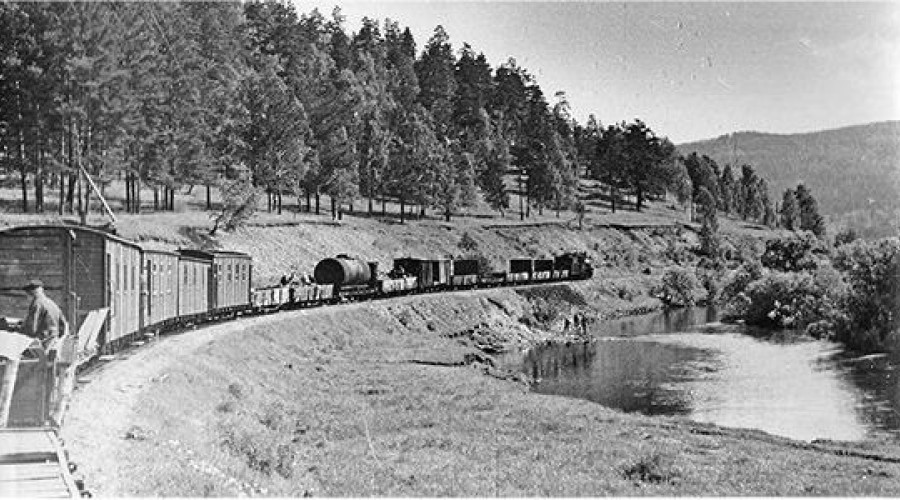

Новое хозяйство создавалось в сложных условиях. Заводы были удалены от заводских и промышленных центров. Требовалось вербе вать рабочую силу и обеспечивать перевозку продукции. Здесь мы не найдем «привязанного» к заводам населения. Однако рабочая сила, несмотря на это, была сравнительно дешевой, что в определенной мер( восприняло расходы, связанные с удаленностью предприятия от про мышленных центров. Применение методов новейшей капиталистической эксплуатации труда дополнялось здесь методами первоначально го накопления.

В первый операционный год (1898/99) общество дало прибыль и сумме 139447 руб., на дивиденд было выплачено 6 % с капитана (108800 руб.). Но уже следующий год принес убыток в сумме 419193 руб. В период образования акционерного общества и первых лет его деятельности на нем числилась значительная задолженность в сумме 1555855 руб. Имение было заложено в Нижегородско-Самарском банке в сумме 367381 руб. ипотечный долг то возрастал, то несколь ко погашался в течение всего рассматриваемого периода. Наступив ший промышленный кризис 1900-х годов Инзеровское общество ветре тило таким образом, в сложном финансовом положении» (20).

Как мы видим, приток иностранного капитала в Россию усилило! в середине 90-х годов XIX века. Помимо вышеназванного торгово! о дома «Вогау и К», на территории нашего района стали действовать и французские финансисты, которые в середине апреля - начале мая 1896 года создали Урало-Волжское металлургическое общество, скупив и объединив небольшие округа и земельные участки с месторож дениями железных руд у частных лиц на Южном Урале. Так, напри мер, «... 28 ноября 1896 года общество купило Инзеровскую дачу (51698 десятин) у Н.Д. Селезнева. В 1897 году оно приобрело у one кунского управления над имуществом и делами поручика Д.Е. Бс- нардаки Авзяно-Петровские заводы (29688 десятин земли и право на кортомы 44 тысяч десятин леса), а также участок Инзеровской дачи у Н. и К. Бенардаки.

В результате Урало-Волжское общество в 1897-1898 годах создало новый округ-хозяйство, состоящий из 99754 десятин земли и имею щий два завода: устаревший Авзяно-Петровский и новый, небольшой Лемезинский... Покупка земли и заводов обошлась в значительную сумму: только за Авзяно-Петровские заводы то есть в основном за землю, было заплачено 623256 руб.

Крупные затраты на покупку земель и заводов явились только первым этапом, далее требовались значительные средства на перестройку заводов. О том, что они находились в крайне запущенном состоянии имеется авторитетное свидетельство Н. Заметченского, участника экспедиции Д.И. Менделеева, посетившего Авзяно-Петровский in и од (1899 г. - А. Т). «При обзоре завод, - писал он, - производит впечатление воскресающих развалин... Из всего того, что было приобретено, пользуются только домною, которая едва-едва дотягивает компанию, чтобы прекратить свое существование, уступив место новой». Показателем нерентабельности производства в период перестройки чинилась высокая себестоимость чугуна, которая была выше продажной цены».

Оказавшись в трудных финансовых условиях, французы пошли на создание нового общества, которое было названо «... Общество Комаровских железорудных месторождений и Южно-Уральских горных заводов «для развитий действий», принадлежавших французскому анонимному Урало-Волжскому металлургическому обществу и и сводящихся на Урале» Авзяно-Петровского и Лемезинского заводов. Учредителями общества были К.Д. Бенардаки, В.Н. Герард и французкий гражданин Т. Ломбардо. Устав общества был утвержден 28 апреля 1900 г.».

***

В 1899 году в Санкт-Петербурге вышла книга «Русская земля (природа страны, населения и его промыслы)». Автором книги был И. Меч. В ней он дает описание производства чугуна и самого древнего кричного способа изготовления железа, который просущен на Белорецком заводе почти до конца XIX века.

«Железную руду, привезенную на завод, сначала прокаливают в особых печах, чтобы высушить и сделать хрупкой. После этого ее разбивают на мелкие кусочки и сыплют вместе с древесным углем в огромную заводскую печь... называемую домной. Эта печь топится день и ночь, не погасая... под действием страшного жара руда плавится в домне, и из нее образуется чугун. Раскаленный добела чугун имеет совсем жидкий вид, как молоко. Полуголые, мокрые и почерневшие рабочие, с выпученными глазами, с изнуренными лицами, открывают по несколько раз в сутки устье печи, заваленное песком, и в отверстии показывается белая масса... бежит она по узкому ходу, устроенному для нее в земле... Наконец чугун вливается в формы и начинает остывать. Сначала он краснеет, потом покрывается синью, темнеет. Чугун отливают брусками, «штыками», весом от 2 до 3 пудов... Железо делают из чугуна... В этих печах чугун подвергается продолжительному плавлению, причем в него вдувают раскаленныи воздух, и чугун превращается в железо. Он становится все гуще, тягучее и наконец твердеет, так как железо в печах не плавится. Эя у губчатую, ноздреватую, раскаленную добела «крицу» рабочие схва тывают щипцами и бегут с нею к огромному паровому котлу. Огнем, жаром и искрами пышет от нее во все стороны... Могучий молот рушится на огненную массу, и она превращается в кусок железа, издае i пронзительный звук и выползает в виде огненных, извивающихся змей Это полосовое железо... Чтобы придать ему форму листов, его в рас каленном виде прокатывают между другими валами, пока оно не получит желаемую толщину, и потом обрезают».

Белорецк: Страницы истории. авт. Андрей Ткачев 2003 г.