Глава 2. «Заводы построить мыслю...»

Книга: Белорецк: страницы истории - «ЗАВОДЫ ПОСТРОИТЬ МЫСЛЮ...»

«ЗАВОДЫ ПОСТРОИТЬ МЫСЛЮ...»

Одним из крупных событий в истории Южного Урала в начале XVIII века стала горнозаводская колонизация, «пионером» которой был Кириллов. В 1734 году небольшой его отряд основал города Верхнеуральск и Оренбург, положив тем самым начало горнозаводской колонизациии края.

Особенно этот этап широко развернулся при первом оренбургском губернаторе Неплюеве. Так, например, к концу управления краем Неплюева известные в то время крупные заводовладельцы Шувалов, Твердышев, Мясников и другие «основали до 28 заводов с 20 тысячами мужских душ крестьян».

***

Купеческая семья Твердышевых в конце XVII века в своем родном городе Симбирске имела несколько лавок. Главами семейства были братья Осип и Борис. Осип еще в 1720 году вместе с другими купцами организовал компанию для производства сукна в Москве.

Борис же занимался заготовкой и перепродажей шерсти, мяса и хлеба. Вскоре после смерти Бориса его младший сын Иван, унаследовав дом, а вместе с ним и подвал, доверху забитый мясом, бойко взялся за торговлю. Рожденный быть купцом, он быстро распродал мясо. Вскоре во всем Симбирске не было такого богатого купца, каким стал Иван Твердышев. При встрече с ним местное начальство раскланивалось, почитая его за своего.

Возможно, так бы и торговал Иван Борисович мясом, но время уже было другое. Росли новые города, возникали заводы, рос торговый спрос на железо.

Ближе к середине XVIII века вовсю разрастался Оренбург, ставший впоследствии одним из центральных городов Урала. Город привлекал новоявленных купцов. Не упустил свой шанс и Иван Борисович - отправлял в Оренбург крупные партии провианта, гнал скот, который за бесценок скупал в краю Башкирском. У него было свое правило, свой закон: ваши деньги - наш товар; чего мало, то - дорого, чего много - то дешево. И недаром о нем шла молва: «Человек такой, который в рассуждениях о внутренней и внешней коммерции основательно сведущ, везде имеет кредит довольный».

Мысли о новом богатстве не давали Твердышеву покоя. Иван Борисович давно интересовался Южным Уралом - одним из богатейших и нетронутых мест России. Да и не слепой же был симбирский купец, видя, как правительство поддерживает тех, кто владеет медными и железорудными заводами. Знал он и слова Неплюева, занимавшего в то время пост оренбургского губернатора: «Успех этого дела только тогда может быть прочен и благодетелен для края и всего государства, когда устройство заводов будет предоставлено предприимчивости частных лиц, а не казны».

***

Декабрь 1743 года. Иван Борисович Твердышев предпринимает поездку в Оренбург, но уже не по торговым делам, а лично к оренбургскому губернатору Неплюеву, для оказания ему помощи в строительстве заводвв нигде нибудь, а в краю башкирском.

Передо мной документ, в котором, в частности говорится о том, что «... он (Твердышев. - А.Т.) отважился действительному статскому тайному советнику и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву, который был тогда тайным советником и Оренбургским командиром, по- 7 дать прошение, чтоб ему дозволено было, оный при Кириллове заведенный бывший медный завод на том и на другом месте возобновить своим коштом, обязуясь в казну заплатить по оценке деньгами за все припасы и инструменты, которые от того прежнего заведения в Тобольске налицо явятся. И понеже он из купечества, первый был, который в Оренбург, как еще в новое место, к подряду и заготовлению провиантов в казенные магазины из старых жилищ из Казанского и Симбирского уездов изыскал прямые и способные дороге к поставке оного, тамошних обывателей толико приохотил, что пред прежними подрядами с убавкою цены многие тысячи рублей казенного расхода им уменьшено; то в рассуждение сего и что он, Твердышев, к тому заведению по состоянию его и по знаемости в Башкирии довольно был надежен, в том же 1743 году Правительствующему Сенату учинено представление согласное с его состоянием и просьбою, которое в 1744 году при указе из онаго отослано было в Государственную Берг-Коллегию, с таким повелением, чтоб сей Коллегии с помянутым господином тайным советником иметь о том общее рассуждение и постоновя на мере представить на опробацию в Правительствующий Сенат. В силу онаго Государственная Берг-Коллегия, по довольном рассуждении с ним, тайным советником, того-ж 1744 года учинили общее определение, в котором он. Твердышев, пред другими из старых и знатных заводчиков явившимися охотниками для вышеозначенных показанных от него заслуг в отдаче предписанного при статском советнике Кириллове в заведении бывшего завода, предпочтен и учтены кондиции, на каком основании о содержание того завода Оренбургской канцелярии заключить с ним контракт, каким образом размножить сие дело, платить в казенный Оренбургский доход десятинный и двухпроцентный платеж, как оброчить и покупать у башкирцев земли, леса и прочие, на котором основании оной канцелярии и с прочими явившимися охотниками в заведении других заводов поступать велено, а потому же в Оренбургской губернской канцелярии... с ним Твердышевым, и контракт был заключен» (1).

***

Заручившись его поддержкой, И.Б. Твердышев обратился в Петербургскую Берг-коллегию за разрешением на строительство заводов. Получив это разрешение он развертывает бурную деятельность. И первым его шагом было создание своей собственной компании, куда помимо самого Ивана Борисовича, вошли его братья Яков и Петр, а также зять Твердышева Иван Семенович Мясников.

Отправляя одну партию задругой для разведки залежей руд в Башкирии, Твердышев уже к 1747 году основал на реке Белой два новых завода: Преображенский и Богоявленский. А в 1747 году от посланца одной из поисковой партий получил известие о том, что на левом берегу реки Яик (ныне река Урал) найдено богатейшее месторождение магнитного железняка - на горе Магнитной.

Слух об этой горе всполошил купцов-предпринимателей. Сам глава компании выехал на осмотр местности. Если учесть, что постройка заводов в XVIII веке было делом нелегким и для приведения заводских механизмов в движение требовался значительный запас воды, то эта местность как нельзя кстати, подходила по всем показателям. И Иван Борисович после осмотра, оставшись весьма довольным, решил основать здесь завод. Но неожиданно приходит еще одно сообщение, что в непосредственной близости от реки Белой отысканы еще несколько месторождений железных руд. Твердышев вновь спешит на осмотр местности. Острый взгляд и ум предпринимателя тут же схватывают и оценивают большую значимость новых залежей руды. Во-первых, рядом полноводная река Белая, а во-вторых, кругом на протяжении многих верст стоял вековой лес, так нужный для заводского дела. И Иван Борисович отменяет свое первоначальное решение о строительстве завода недалеко от горы Магнитной, а принимает решение о строительстве на реке Авзян чугунолитейного завода, а выше верст примерно сто двадцать на реке Тирлянке - железоделательного.

14 октября 1752 года компаньон Твердышева Мясников подал в Оренбургскую канцелярию «Покорнейшее доношение», в котором писал: «По данному мне Ея Императорского Величества из Оренбургской губернской канцелярии указу обще с компанейщиком моим, довольно известным Оренбургской губернской канцелярии Иваном Твердышевым об отыскании железных рудников по построению железного завода удобного места: прилагая насильнейшее старание через помощь Вбжию отыскал железных рудников довольно число, та- кож изысканные в прошлом 1747 году осмотрены, из коих многие явились благонадежны, в особливо за рекою Яиком в горе, именуемой Атачи Магнитная, самая добрая железная руда, которой по шур- фовке оказалось велико множество. А к построению железного завода для плавки чугуна отыскана внутри Башкирии в Карагай-Тамьянекой волости речка, впадающая в реку Белую с правой стороны, называемая Авзян, на устье которой речки в прошлом 1739 году генерал- майор Сайманов, будучи в походе против бунтующих башкирцев лагерем стоял. Да сыскана же другая речка к построению молотовой фабрики для расковки железа, впадающая в Белую ж реку с правой стороны, называемая Тирлянь, она же Идерденч, на которых речках обще с речевым компанейщиком моим Твердышевым желаю построить железные заводы; на первой для плавки чугуна, на второй для расковки железа молотом; понеже помянутая речка Авзян сверх плавки чугуна воды на молота весьма мало имеет и затем чугун имеет быть вожен на помянутой молотовой завод. Того ради Оренбургской губернской канцелярии покорно представлено и прошу об позволении в постройке мне с компанейщиком моим Твердышевым тех заводов милостивую резолюцию учинить и о том с оною заключить надлежащий контракт на таких же кондициях, как к постройке медных заводов заключены, а на построение увольнительного от десятинного платежа времени пожалован через четыре года. И именовать - Ивановским, понеже со временем, когда оный людьми заведется, имею я желание построить при том заводе церковь Божию во имя святого Иоанна, второй - Благовещенским ибо и на оном желаю построить церковь Божию во имя благовещенья Пресвятой Богородицы».(2)

Наступил декабрь, и компанейщики наконец-то получили долгожданный ответ, разрешающий строительство заводов. Приехавший кондуктор инженерного корпуса Менц произвел отвод земли, и 27 декабря 1752 года началось строительство заводов.

Но неожиданно для всех в дела компании вмешался граф Петр Иванович Шувалов, один из самых богатых людей России, фаворит царствующей императрицы Елизаветы. Твердышев, понимая, что спор с всесильным вельможей бесполезен, уступает авзянское место Петру Ивановичу, а сам все усилия сосредотачивает на строительстве завода на реке Тирлян. Потеряв одно место, он тут же находит другое, где впоследствии и был построен Белорецкий завод, место, о котором известный путешественник И.П. Лепехин писал, что Белорецкий завод «водою можно почесть самым богатым из Уральских заводов».

***

О том, какие шаги были предприняты нашими владельцами в становлении завода рассказывается в очерке А.И. Дмитриева «Рожденный в огне и труде».

«Летом 1759-го года небольшая группа верховых по малоприметным лесным дорожкам пробиралась на запад в горы Урал-Тау. Рано утром на восходе солнца они выехали из Магнитной крепости, расположенной на реке Лик - теперешний Урал. Перед конным отрядом стояла задача кратчайшим путем добраться до берегов реки Белой, что течет где-то в дремучих лесах среди гор за Уральским хребтом.

Отряд возглавил коренастый, волевой и энергичный человек, известный на всю Россию крупный горнозаводчик Южного Урала - Иван Гвердышев. Рядом с ним едет неутомимый рудоискатель Иван Семенович Гордиевский с сыном и мастеровые Твсрдышева - специалисты по выбору мест и строительству плотин на реках. Ведут группу два местных башкира - проводника. Выделил их Твердышеву комендант Верхнеуральской крепости Е.Л. Ступинин из башкирского конного полка. Оба проводника местные - один из аула Ташбулатово, другой из аула Ниязгулово.

Всю первую половину дня всадники ехали по привольной степи. Теплое летнее солнышко грело им спины. Было нежарко. Легкий ветерок разгонял летний зной.

Впереди на западе, уже давно маячили, постепенно увеличиваясь в размере, темно-синие горы. Надо было спешить, чтобы к ночи добраться до места. Но рудоискатели, отец с сыном, то и дело останавливались, соскакивали с коней и подолгу рассматривали куски камней, выходящих гребнями на поверхность земли по вершинам степных холмов. Камни были все непростые. Часто попадались самоцветы, особенно пестрая яшма и агаты. Однако у Твердышева больше загорались глаза, когда ему показывали куски руды. Руда начала попадаться сразу же за озером Улянды и за аулом Ташбулатово.

Особенно часто стала попадаться руда, когда подъехали к первому горному хребту - Кырактау. Тут пришлось даже сернуть в сторону - влево, до Кусимских юрт. Руда начала попадаться на каждом обнажении по вершинам окрестных холмов. Здесь пришлось заночевать. Однако руда Твердышеву не понравилась, она была больше марганцевой, чем чисто железной и, конечно, много хуже железной руды из горы Атач под Магнитной крепостью.

На следующее утро, через узкий разрыв в хребте Кырыктау, путники двинулись в горы. Навстречу им, прыгая по каменным валунам, шумно бежала горная речка Кызыл. Из-под ног лошадей, когда переезжали реку, разбегались стайками крупные хариусы. Кони пугались, вздрагивали всем телом и прядали в стороны. Какое-то время отряд ехал берегом речки, любуясь красотой горного края. За вторым перевалом увидели длинный ряд кибиток, вперемежку с массивными серыми юртами.

У бая Абзаковского аула Твердышев узнал, как проехать лесными малоприметными дорожками через дремучий Уральский хребет в долину реки Белой, где стояли кибитки богатого старого башкира Баи- ма, выехавшего гуда со своей общиной на дальние летние пастбища. Прихватив в ауле еще одного проводника, Твердышев выехал дальше. Еле приметный колесный след, сильно притоптанный табунами скота, увереннее вел в глубь густого таежного леса. Дорожка все время тянула путников в гору и чем дальше, тем круче и круче. Березовый лес вскоре сменился мощным сосновым. Огромные вековые сосны стояли великанами. Опытный взгляд промышленника Тверды- шева быстро и цепко примечал все богатства лесного края - как топлива для выплавки чугуна и железа, и как ценнейшего строительного материала. Особенно его радовало обилие в лесу могучих лиственниц, без которых завод не построишь.

Почти двенадцать верст они ехали дремучим лесом, поднимаясь с увала на увал все выше на перевал Главного Уральского хребта. В редкие просветы среди леса видели скалистый гребень на перевале. Вскоре путники оказались по соседству со скалами на вершине перевала.

Впереди, внизу и много дальше, сколько мог видеть глаз, по горным хребтам и долинам расстилалась огромнейшее нескончаемое море темно-зеленых лесов. Все были поражены увиденным. Твердышев был явно взволнован. Даже он - опытный человек, не ожидал увидеть такое огромное лесное богатство, сулившее ему миллионные доходы, тут же на перевале, у рудника, под самыми скалами, сделали привал на обед. Пока готовился обед, Иван Твердышев с рудознатцами Гор- диевскими поднялся на вершину каменных столбов и долго в подзорную трубу изучал богатейший и пустынный будущий Белорецкий край.

Шесть верст спускались с гор. Вброд переехали речку Кушук (теперешний Укшук), и пред путниками оказались широкие и плоские холмы. Долины между ними заросли сосновым лесом, на плоских же вершинах, среди светлых березняков раскинулись привольные луга. Почти на каждом лугу виднелись табуны лошадей и овец. Миновав один такой холм и переехав еще одну речку, путники поднялись на новый холм с лугами в дальнем конце которого у самой опушки леса пестрели кибитки летних кочевок старого Баима.

Сюда, к богатому Баиму, специально добирался крупнейший заводчик Южного Урала, хозяин десяти заводов Иван Борисович Твер- дышев. У главной войлочной кибитки Баима толпился народ. Башкиры уже знали о предстоящем приезде заводчика. Ждали его. Баим оказался приветливым и гостеприимным хозяином, умел говорить по- русски. Он был сотником в конном Башкирском полку при Петре I. Участвовал с ним в походе против шведов и только в 1730 году вернулся на родину. Сейчас он уже старик, но еще крепкий и подвижный, кажется много моложе своих лет. По указанию Баима приезжим сейчас же поставили гостевую кибитку.

Иван Твердышев, несмотря на свою широкую к тому времени известность в России и умение вращаться в верхах Петербурга, обладал одновременно исключительной способностью - умением разговаривать и общаться с башкирами. Держался с ними, как равный с равными, как свой среди них человек. Это давало возможность пользоваться доверием и уважением среди башкир, хотя он не менее других и довольно часто обманывал их, скупая земли и леса за бесценок.

Вот и сейчас, здороваясь со всеми за руку и, разговаривая с каждым как старый знакомый - наполовину по-башкирски, наполовину по-русски - он не забывал обделить всех немудрящими, но яркими подарками.

Женам Баима, он подарил отрезы красного и зеленого кумача на платья. Дочерям - яркие восточные большие платки с кистями. Двум сыновьям бухарские тюбетейки, шитые шелком и украшенные позументом, хивинские нагайки с чеканкой из серебра на ручках. Ребятишкам, что окружали его толпой, он горстями раздавал грошовые сладости. Всех, кто подходил приветствовать его. он одарил пустяковыми подарками, прихваченными на восточном базаре в Оренбурге.

Баима он одарил мягкими хромовыми сапогами из зеленого хрома и новой формой сотника, недавно введенной в Оренбургском войске, специально взятой у оренбургского губернатора И И. Неплюева для Баима. Последнему особенно понравилась форменная фуражка с зеленым околышем - сотника казацкого яицкого войска.

Вечером у гостевого костра долго пили зеленый чай. Ели из большого котла горячую кулламу - вареную баранину, приготовленную из специально заколотого для этого жирного барана, не спеша обменивались новостями. Беседа шла о новом недавнем указе императрицы Елизаветы Петровны, освобождавшем башкир от ясыка (налога) и о введении взамен этого обязательной службы башкир в царской армии. Твердышев расспрашивал Баима о его общине. Много ли у него башкир мужского пола. Много ли имеют коней? Рассказал, что хочет здесь построить завод, будет делать чугун и железо. Всем башкирам даст платную работу. Будут рубить лес, строить плотину, рубить дрова и возить руду. Слушая рассказ, Баим согласно кивал головой. Он уже знал, что этот же Твердышев, год тому назад в тридцати верстах выше по реке, в теперешнем Тирляне начал строить плотину и какой- то завод при ней.

Хозяин Махмутовской общины богатый бай Курбан несколько лет тому назад продал этому Твердышеву земли под завод за мешок мелких медных и серебряных монет. Твердышев объяснил Баиму, что хочет осмотреть здешние места по реке Белой вокруг впадающих в нее речек Нур и Кушук, и купить эти земли у Баима под завод и заводской поселок.

Утром Твердышев со своей свитой и Баим с сыновьями отправились верхами на осмотр местности. При этом сразу выяснилось, что кочевки Баима расположены на крутом берегу над Белой. Сосновый лес за кибитками растет по обрывистому берегу.

Выехав на вершину скалистого обрыва над рекой, путники сразу окинули взором всю неширокую, лесистую долину. Прямо под ногами, прижимаясь к левому скалистому берегу, протекала в зарослях черемухи и ольхи многоводная и чистоструйная красавица Агидель - река Белая.

Правый низкий берег реки, вся речная долина и близкая за ней гора - все заросло мощным вековым сосновым лесом. Чуть ниже скалы, на которой гарцевал конный отряд, по правому берегу реки, среди темной зелени сосняка выделялось светло-зеленой окраской узкое продолговатое болото - единственное место, не занятое могучим сосновым лесом.

Осторожно спустившись на конях под обрыв прямо от кибиток по выбитой дорожке вдоль ручья к берегу реки, Твердышев с Баимом перебрались по галечному дну реки на правый низкий берег. Берегом реки отряд проехал до устья речки Нур, а затем вверх по ней до высокой горы, упершийся в небо своими остроконечными скалами. Везде стоял дремучий труднопроходимый лес. Чувствовалось, что никто здесь не жил и никто никогда не рубил этих вековых сосен. Чтобы осмотреться вокруг, забрались на самые высокие вершины, не переставали поражаться огромному богатству края. Дальше ехать Баим отказался, ни дорог, ни троп дальше нет. Никто там не живет. Даже не каждый охотник отважится туда проникнуть! Да и зачем туда проникать? Когда и вокруг кочевок любого зверья и дичи полным полно.

Целую неделю прожил Твердышев на кочевках Баима. Всю эту неделю и он сам, и его помощники исколесили все окрестности.

С каждым днем убеждались все больше, что место как раз такое, что нужно для завода. Огромное количество леса, совсем рядом с будущим заводом, а это дрова и уголь, и дешевый материал для постройки завода и жилья. Хорошая земля - черноземы, и не надо будет завозить хлеб и кормить крепостных рабочих, сами себя прокормят с приусадебных наделов. Большая, многоводная река. Удобное место для заводских строений.

Большая водная транспортная магистраль для о гправки продукции заводов на продажу в центр России и дальше - за границу. Руда далековато. До руды горы Атач - 90 верст. Но уж лучше возить руду, чем огромное количество древесного угля и древесины. Тем более, что и на все ранее построенные заводы руду тоже приходится возить. Твердышев уже и тогда надеялся, что возить руду из Магнитной придется только первые годы. Он был убежден, что со временем в горах вокруг завода поблизости найдется много руды. Твердышев рассуждал так: если на*Среднем Урале Демидовы находят руду повсеместно, то почему ей не быть и в горах Южного Урала!

Днем Твердышев и его спутники работали, изучая все до мелочей, а вечером поили Баима и его окружение водкой, пока наконец, все вьюки не опустели.

Все это время Твердышев не переставал уговаривать Баима продать ему землю под строительство завода. Баим не возражал продать, но тянул только потому, что боялся как бы не продешевить. Продажа земли богатыми башкирами и баями была уже не новостью. Еще 11 февраля 1736 года императрица Анна Ивановна подписала указ, разрешающий покупать башкирские земли. Однако до 1740 года покупать их никто не мог, так как в это время шли восстания башкир, протестующих против самовольного забора земель И.К. Кирилловым под строительство крепостей по реке Ямку. С 1740 года начались скупки башкирских земель под строительство заводов. Только Твердышев на этот раз покупал землю под свой уже одиннадцатый завод.

Баиму уже давно не давала покоя зависть, что его сосед бай Курбан из Махмутовской общины уже несколько лет получил с Тверды- шева целое денежное состояние за землю.

Трудность продажи земли, особенно для горных башкир, заключалось в том, что они совершенно не знали точных размеров своей земли, не умели мерить ее, не знали единиц измерения. Не знали стоимости леса на земле и уж совсем не имели представления о богатствах земных недр - той же руды.

Эти трудности для башкир оборачивались большой выгодой для заводчиков, давая им возможность обманывать башкир при заключении купчей.

Баиму совсем не жаль было продать землю за рекой, там такие густые леса, что скот пасти совсем нельзя, да и опасно, там только разный зверь гуляет. Но Твердышев настаивал, чтобы он продал и эти два плоских холма, где раскинулись его кочевки с сочными лугами. Там за рекой, земля по сути дела ничейная, а тут своя, баимовская. Жаль было с ней расставаться, но уж очень хотелось получить такой же мешок денег, что получил богач Курбан-бай.

Сколько же десятин продает сейчас Баим - никто не знал. Твердышев успокаивал, что пришлет землемера обмерить проданные земли. Сейчас же договаривались, что составят договор - «бумагу», которую и подпишут. В этой бумаге намечают грани-веха проданной земли: на востоке от горы Мазара, затем вниз по речке Кушук с переходом на речку Ятва до Гранского ключа, потом по реке Белой до земель Шигаевской общины и на запад с горами Яндык и Маярдак. За все это Баим получает от Твердышева 300 рублей серебром любой разменной монетой. При этом Твердышев хорошо знал, что согласно указу Сената может землю покупать только после согласия всей общины - на общем собрании общины.

Покупки земли у одного бая без согласия общины считались недействительными, так как были случаи, когда община башкир потом обжаловала действия своего бая. Поэтому Твердышев пообещал Баи- му еще дорогие подарки медными чугунными чайниками-кумганами и большими котлами-казанами, если Баим сам заручится согласием своей общины и соберет под договором тамги-кресты всех общинников. На том и порешили и подписали купчую бумагу-договор. При этом вспомнили и посмеялись, что еще совсем недавно, лет пятнадцать назад, башкиры мерили землю при продаже шкурой забитой лошади.

Сыновья Баима удивились - сколько же много надо лошадиных шкур, чтобы смерить только что проданную землю. На это Твердышев ответил, что достаточно одной шкуры. Тут же притащили свежую шкуру только что заколотой лошади. Один из свиты Твердыше- ва - приказчик Шлычков тут же распарил ее горячей водой, растянул между кибитками и, вынув из-за голенища сапога длинные ножницы, (видимо специально взятые), начал резать шкуру. Он резал от нее с краев по спирали один очень узкий и нескончаемо длинный ремешок. Все следили за его ловкой работой. Ремешку казалось не будет конца, а шкура уменьшалась не так быстро. Пытались растянуть ремешок по кочевью, но куда там... места надо очень много. Вытащили всю груду ремешка на вершину скального обрыва... Со скалы на глаз прикинули сколько же земли и леса можно опоясать таким тонким ремешком - не тянуть же на самом деле этот ремешок по таежному лесу и боло- гу. При этом Твердышев еще раз «маленько» обманул башкир, сказав, что этим ремешком можно свободно опоясать всю землю под завод за рекой и на бугре все место кочевок. Чтобы оставить у Баима хорошее впечатление о совершенной сделке, он пообещал ему подарить десяток медных чайников или чугунных кумганов и один казан, чем, конечно, гюрадовал башкир.

Совершив купчую, Твердышев на следующий же день покинул кочевки Баима. Перед отъездом договарился с ним, что через месяц пришлет своего доверенного с небольшой группой рабочих и с инструментом. Баим же пообещал дать из своей общины башкир на лошадях рубить по Уральскому хребту лиственницы, готовить из них тесаные по указанию мастеровых, бревна под шпунт на заводскую плотину с таким рассветом, чтобы по первому снегу зимой свезти весь этот лиственный лес к месту будущей плотины. Так закончилось первое знакомство Твердышева с Белорецким краем и покупка земель у башкир в вечную собственность заводчика».

***

Твердышев весь в делах и заботах, а что же в это время делает его соперник граф Петр Иванович Шувалов? 16 сентября 1753 года ему было выдано разрешение на строительство Авзяно-Петровских заводов, отведя при этом от башкир на вечные времена 180 тысяч десятин земли за 20 рублей. Для обеспечения рабочей силой заводам было приписано 1920 душ государственных крестьян из деревень и сел: Чистое Поле, Котловка, Булдырь, Каменный Ключ Казанской губернии. В декабре Петр Иванович привлекает для строительства заводов купца Козьму Матвеева, заключая с ним договор, по которому заводы полностью находятся в подчинении Козьмы Матвеева, а он, граф Петр Шувалов, помогает ему во всем советами.

И вот 2 мая 1754 года в глухой горной местности началось строительство Верхнего Авзяно-Петровского завода. Расположился он в самом селении в ущелье речки Авзян, в 9 верстах от впадения ее в реку Белую. Первоначально его оборудование состояло из одной печи и 6 кричных горнов. При заводе имелось расковочная фабрика.

Само строительство постоянно сопровождалось мелкими бунтами приписных крестьян. Так, например, 15 октября 1754 года 640 крестьян из села Чистое поле по пути на завод остановились в деревне Арметь, что в ста верстах от Авзяно-Петровских заводов, где и повстречали группу крестьян, возвращающихся в родные места. От них- то они и узнали о самодурстве управляющего Мануйлова, который за строптивый характер и неподчинение засек до смерти батогами Дмитрия Федорова и Михаила Таврикова. Тогда-то они и решили написать челобитную, а на работу не идти.

Уговоры Мануйлова ни к чему не привели, и крестьяне отправились обратно в свое родное село. Не остановила их и воинская команда, посланная из Уфы.

Во главе этого бунта встал Панфил Степанов. У переправы через реку разгорелся настоящий бой. Но крестьяне, использовав все, что попадалось под руку, сумели отбить атаку. И не только отбили, но и спокойно добрались до своего села. На общем сходе решили послать Панфила Степанова к самому графу с прошением об освобождении их от заводских-то дел. Крепко осерчал граф на своих рабочих, и послал в деревню из Казани Ревельский драгунский полк. И вновь крестьяне не подчинились, отказавшись идти на работу. Пришлось драгунам семерых самых активных арестовать, остальных бить батогами. Под конвоем солдат они были отправлены на заводы.

Несмотря на возникавшие бунты, строительство завода по тем временам шло довольно-таки быстро. И вот 11 марта 1755 года Верхний Авзяно-Петровский завод выдал первую продукцию. Через два месяца, 9 мая во время сильного пожара он полностью сгорел. Понадобится еще полгода упорного труда, прежде чем завод будет полностью восстановлен и начнет давать продукцию.

Козьма Матвеев не останавливается на достигнутом. В его планах постройка еще одного завода. 25 августа 1756 года недалеко от действующего завода был пущен Нижний Авзяно-Петровский завод, построенный как вспомогательный к Верхнему Авзяно-Петровскому заводу. Нижний завод имел две фабрики и четыре молота. В 1757 году на двух заводах работало 722 человека.

Шувалов, вскоре пресытившись своей горнозаводской деятельностью, продает своему компаньону оба завода. Тот же в свою очередь в 1760 году перепродает их за 90 тысяч рублей Евдокиму Демидову, одному из потомков славной династии Демидовых.

Переход Авзяно-Петровских заводов к новому владельцу был встречен новыми волнениями не только приписных крестьян, но и заводских мастеровых. «Забастовали молотовые мастера; остановилась работа на якорном производстве, перестали жечь уголь на куренях. Управляющий заводом Кульнеев сообщал по этому поводу, что «крестьяне между собою собираются партиями, днем и по ночам ходят и чинят необыкновенные крики и азарты, что и по заводу для смотрения ходить опасно». Толпа более чем в 100 человек, вооруженная луками, стрелаьЙ! и дубинами, ходила по заводу и прогоняла оттуда тех, кто не хотел уезжать и уходить добровольно. Это волнение не на шутку встревожило правительство, и на этот раз также пришлось прибегнуть к военной силе». (3)

Несмотря на все эти волнения, завод работал и давал продукцию.Так, к 1762 году на Авзяно-Петровских заводах было выделано железа 42112 пудов.

Здесь изготавливалось не только полосовое и листовое железо, но и «изделия из оного». Так, в 1761-1762 годах с завода поступило в продажу 200 пудов 30 фунтов больших чаш, 100 пудов 10 фунтов колпаков, 39 пудов 37 фунтов башкирских чаш, 3185 пудов 24 фунта разной литейной посуды и 1378 пудов 15 фунтов котельного литья.

В 1764 году на заводах количество мастеровых достигло до 340; в их числе было 111 мастеровых всех квалификаций, 66 подмастерьев и 54 ученика.

В эти годы управляющим заводом был Лопатин.

***

Рассказав о становлении Авзяно-Петровских заводов, вернемся к семейству Твердышевых, которые, найдя новое месторождение железной руды, перенесли строившийся завод с реки Тирлян на реку Белую.

***

О том, как шло строительство Белорецкого завода, описал в своем очерке «Рожденный в огне и труде» А.И. Дмитриев, небольшой отрывок из которого мы приводим ниже:

«Ранней весной 1760 года от крепости Магнитной к месту будущего завода через горы потянулись обозы первых крепостных переселенцев. Телеги, груженные немудрящим крестьянским добром, натужно тянули изнуренные далекой дорогой лошаденки. Шагают они уже не первую неделю от далеких берегов Волги. На каждой телеге, среди домашнего скарба, вертят головенками многочисленные ребятишки и торчат деревянные сохи.

Мужики, понукая лошадей, идут рядом с возами, то и дело помогая плечом вытягивать возы из ухабин. За телегами кучно идут бабы, погоняя хворостом скотину - коровенок и телят. Дороги в горах оказались куда тяжелее, чем им говорили, - никакого сравнения со степью. Пугали дремучие леса, стоящие сплошной стеной по обе стороны дороги. Пугали высокие горные кручи. Да и дороги собственно как таковой еще не было.

Еще прошлой осенью Твердышев на берегу Белой срубил амбары и при них дома для первых приказчиков, где будет строиться завод. По первому снегу завез туда хлеб и другой провиант. Крепостные крестьяне, переселенные на строительство завода на первых порах не могли, конечно, обеспечить себя пропитанием. Поэтому подготовили выдачу им продуктов питания и, в первую очередь, муки по спискам на семьи в счет будущей отработки.

Первыми Твердышев переселил купленных в Поволжье чувашей - около 60 семей. Местом для их поселения определил речку Кушук (теперешний Укшук). В обязанности им вменялось рубить дрова и выжигать уголь. На первых порах они должны срубить себе для жилья домишки, основать новую деревню и построить двадцать верст дороги от Абзаковского аула до завода. Освободить дорогу от леса, срубить бревенчатые мостики через речки, ручьи и мочежины. Засыпать ухабы и отвести от дороги многочисленные ручьи. В помощь им в том деле были определены артели башкир из соседних общин, отраженных на эти работы своими баями по договору с Твердышевым.

С дорогой надо было спешить. В июле хлынет основной поток переселенцев. И верно, в середине лета появились обозы с крепостными крестьянами, купленными Твердышевым в центральных губерниях России. Для крестьян Нижегородской и Пензенской губерний определили под жительство два поселка при заводе. Один - пониже заводского места, по правому берегу реки. Позднее тот поселок стали называть «Деревушка», «Низовка» или «Нижнее селение». Другой - что выше плотины по левому крутому берегу реки - над прудом и назвали его «Верхнее селение» - теперешняя улица Красных партизан.

Крестьян Казанского уезда, купленных целой деревней у помещика Арского, поселили на реке Белой на границе заводских земель с землей Шигаевской общины башкир - где сейчас расположена турбаза «Арский камень». Крестьяне заводских поселений определились па строительство завода, а потом на работу на этом заводе мастеровыми. Крестьяне деревни Арской определились на рубку дров и выжиг угля. Пока же они должны были заготовить строительные материалы для завода и работать на лошадях на плотине.

На первых порах, пока еще строительство завода не развернулось, все поселенцы обязаны были спешно строить себе дома под жилье, расчищать земли под усадьбы и гумна и так же спешно готовить на зиму корм для скота. Работали не покладая рук. Начиная еще затемно и кончая с наступлением вечерней темноты. Все понимали, что зима не за горами и надо успеть укрыть себя и скот, запастись кормами и топливом.

Заводские работы в то время велись только на плотине и на вырубке леса под завод и пруд. Работа эта оказалась очень тяжелой и трудоемкой. Вековые сосны казались недоступными топору и двуручной поперечной пиле. Под поселок, завод и пруд надо было вырубить 130 десятин вековых сосен.

Толстые стволы пилили на бревна строго по мере, шкурили, вывозили на склоны берега. Работали по 13 часов в день. Все светлое время суток. За такой рабочий день крестьянин на лошади получал 10 коп., без лошади с лопатой - 5 коп. и мастеровой - 8 коп. в день. С наступлением осенних холодов все силы были брошены на рубку по склонам гор лиственницы. Спиливались самые мощные - спелые. На месте разделывались по длине и толщине. Лиственные бревна обтесывались вручную - топорами. Производилась заготовка для заводской плотины.

Весной на следующий год начились работы по подготовке дна заводского пруда для строительства плотины. Все крестьяне работали плотниками, забивали сваи и шпунт, отсыпали плотину, длина которой определялась в 370 саженей (750 метров). Это по тому времени была большая плотина.

Площадь пруда и подпор задержанной воды получались внушительными. Твердышев не мог допустить, чтобы его плотину со временем могло прорвать или промыть водой, поэтому он принимает решение - вдоль всей плотины по ее центральной оси делать шпунт (водонепроницаемую стену) из лиственных стволов. Также необходимость надежности плотины «на века» заставила делать ее широкой и усилить сцепление днища плотины с материковым грунтом забивкой лиственных свай. Ширина плотины по низу 13 саженей и высота ее свыше 3 саженей, т.е. 8 метров.

Весной 1762 года Твердышев едет в Берг-коллегию испросить разрешение на строительство Белорецкого завода, начатого по его инициативе. Разрешение было получено 18 июля. Немедленно, на перекладных тройках он летит на Южный Урал. Однако ускорить строительство как ему хотелось - не удается. И только во второй половине 1762 года строительные работы на заводе развернулись полным ходом, была стянута дополнительная рабочая сила. Продолжали переселять купленных крепостных крестьян. Перебросили с других заводов нужных мастеровых. Работы велись одновременно по двум направлениям - строительство плотины и закладка собственного завода.

Особенно начали спешить с достройкой плотины. Сооружение во- допропуска - вершнегов было делом очень ответственным. Кроме пропуска избыточного количества воды была предусмотрена система улавливания сплавного леса, чтобы при надобности пропускать его через шлюзы.

Рядом с вершнягами в тело плотины была встроена лесопильня с 4- мя рамами для распиловки бревен на доски, при двух водоналивных колесах. Дальше в плотину были встроены четыре больших водяных ларя-кауза. За пределами плотины на заводском дворе они крепились на высоких столбовых опорах.

Все строилось из заранее приготовленных и хорошо просушенных лиственниц. И хотя все делалось одними топорами, но так тщательно и качественно, что через щели вода не проникала. Между каузами шло строительство широких, низких, но довольно длинных амбаров. Четыре амбара параллельно друг другу.

Позднее в двух из них было построено восемь кричных горнов, при них двадцать пудовых молотов, приводимых в работу силой падающей на ларей воды. Два таких амбара предназначались для размещения в них позднее шести пудлинговых горнов. В этих амбарах производилось потом полосовое и сортовое железо.

Доменную печь начали строить под самой плотиной с таким расчетом, чтобы загрузку печи можно было производить прямо с плотины по деревянному настилу - мосту. Фундаменты закладывались одновременно для двух доменных печей, но строилась первоначально одна. Высота шахты печи была 18 аршин, т.е. 12,8 метра. Доменная печь была первоначально - однофурменная.

Вокруг доменных печей был сразу построен каменный корпус. Корпус строился из дикого камня. Размеры корпуса - по площади 12 на 13 саженей (т.е. 25,6 м. на 27,7 м.) и высотой 21,5 аршин (15 метров).

Поверх корпуса, по стенам, вокруг засыпного аппарата, был сделан бревенчатый настил с широкой площадкой. Деревянный наклонный мост с плотины на колошковую площадку позволял заезжать на нее прямо на лошадях. В конных телегах с откидным дном дробленая руда и известняк завозились прямо к засыпному аппарату и сваливались на площадку. Уголь подвозился мерными решетчатыми ящиками или прямоугольными коробами. Загрузка шахты доменной печи проводилась с площадки ручными лопатами. Размещение руды, известняка и древесного угля предусматривалось поверх плотины.

Рядом с корпусом доменных печей начали строить каменный корпус литейного двора. Жидкий чугун должен был разливаться в куски - «чушки» весом по пуду каждая.

Разливочный двор предусматривал место для большого кузнечного горна и двух «вагранок» для фасонных отливок из чугуна, для нужд завода, по заказам других заводов и для отливок на продажу - чугунные чайники-кумганы и большие котлы-казаны.

Недалеко от доменной печи, тоже под плотиной начали строить горны для обжига руды и «дробильню», где обожженная руда вручную дробилась на куски нужного размера.

По мере того, как строительство завода приближалось к концу, Твердышев развернул строительство других объектов. Первым из них был рудник на горе Атач. Одновременно было заложено сразу два рудника. Произведены вскрышные работы. Построены казармы для рабочих и дом для приказчика.

Организуется добыча руды и подвоз ее в Белорецк. Для подвозки руды Твердышев организовал несколько конных обозов из башкир ближайших общин.

Организация подвоза руды производилась через баев. При этом возчики-башкиры оказывались под двойным гнетом. Мало того, что их постоянно обсчитывали приказчики, прижимали разными вычита- ми, часть заработанных денег оставалась еще в руках своего бая. Подвоз руды осуществлялся от горы Атач через Магнитную крепость и аулы Ташбулатово и Абзаково. Протяженность пути 90 верст. Обычно приходилось ночевать в пути - кормить лошадей.

В окрестностях строящегося завода начались рубка и выжиг угля в углесидных ямах или в кучах - «кабанах».

Первоначально «кабаны» делались прямо в окрестностях завода по речкам Укшук, Маты, Нура, вокруг деревни Арской.

Строился завод, разрастались заводские поселки. Деревушка, что была построена первоначально пониже завода по берегу реки в одну улицу, к пуску завода стала уже в две улицы. В Верхнем поселке вместо одной береговой улицы появилась вторая, которую позднее стали звать Тирлянской, а мы сейчас называем улицей Ленина.

Одной из последних перед пуском завода работ было строительство «отчальной гавани». Место для ее строительства Твердышев определил в старом русле реки Белой.

Начало той «старицы» и было превращено в гавань. Берега ее взяты были в бревенчатые отвесные стены. Верх берегов выравняли под пристань. Дно реки было выложено брусчатым полом. В этой гавани с пуском завода каждую осень и зимой строили большие досчатые барки. Весной их грузили чугуном и железом, паводковые воды заливали гавань и поднимали груженые барки, которые выводили в главное русло реки и сплавляли караванами в центральную Россию на рынки сбыта. Первый караван барок из Белорецка отправили весной 1768 года. И с тех пор река Белая 146 лет подряд была единственной транспортной магистралью завода, ежегодно по весне вывозя с завода все, что было за год сделано.

Начав строительство Белорецкого завода, Твердышев забросил строительство Тирлянского. Часть крестьян из деревни Березовки перевел в Белорецкие поселки. Часть оставил на месте, определив их работать на лесопильне, которая была встроена в плотину - две лесопильные рамы для распиловки бревен на доски.

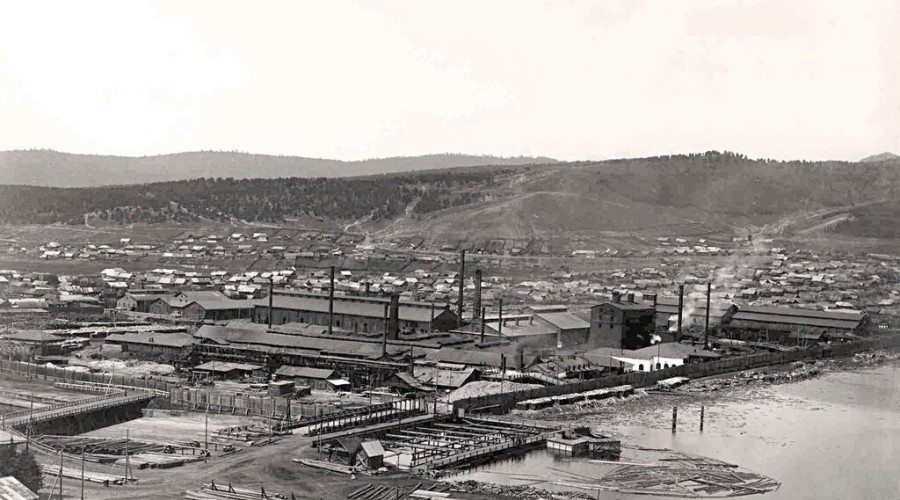

К 1767 году Белорецкий завод был полностью закончен и пущен в действие. За 273 рабочих дня в 1768 году он уже выплавил 82700 пудов, т.е. 1323 тонны чугуна.

Так в Башкирии появился первый чугуно-плавильный и железоделательный Белорецкий завод и рабочий поселок, давший потом начало городу Белорецку.

***

9 декабря 1767 года состоялся первый выпуск чугуна на доменной печи Белорецкого завода. Выпуск сопровождался большим праздником. За несколько дней до этого в санях-розвальнях, выстланных медвежьими шкурами, прибыли на завод через Магнитную крепость его хозяева: строитель завода Иван Борисович Твердышев; его брат Яков, «директор» всех действующих заводов Твердышевых и зять - Мясников ИванСеменович, третий член промышленной компании Тверды шевых.

С ними приехала свита начальствующих гостей.

К приезду хозяев и их гостей завершили строительство и отделку первого «господского дома» в Белорецке. Он стоял на скале напротив завода - в сосновом лесу.

К пуску завода было приурочено освящение только что построенной деревянной церкви при заводском поселке. Оренбургский полицмейстер открыл первый полицейский участок.

Торжественная часть закончилась пальбой из пушек. К тому времени завод успели обнести крепостью-забором из заостренных по верху половых досок высотою в две сажени. Указом Сената Тверды- шеву предписывалось иметь на каждом заводе от 5 до 10 пушек. Выдавались до 45 пудов пороха, а ядер «сколько сам отольет». На основании этого указа Белорецкий завод, как самый удаленный и расположенный в наибольшей глуши и, главное, «вдали от связи», имел на вооружении десять пушек.

Праздник закончился даровым угощением всего народа - мастеровых и других работных людей. Каждый получил по кружке водки и по большому куску мясного пирога.

Угощаясь, каждый знал, что утром на рассвете он должен быть на рабочем месте.

В господском доме тоже шел праздник. Иван Борисович со своими гостями отмечал пуск в работу своего одиннадцатого завода. Это была, конечно, большая победа.

Пустив Белорецкий завод, Твердышев после праздника уезжает на Покровский медеплавильный завод. Белорецкий завод он передает под руководство брата Якова Борисовича Твердышева.

Однако и Яков Твердышев долго жить в такой глуши не хотел и не мог. Пробыв на заводе с десяток дней, он оставляет вместо себя старшим приказчиком - «верховым» М. Шлычкова, а сам к рождественским праздникам уезжает домой.

В первые годы работы Белорецкого завода Яков Твердышев бывал на заводе часто. Вмешивался во все детали работы, подбирал и рас- тавлял нужные кадры.

На первых порах все руководство завода: «верхового», приказчиков, смотрителей, конторщиков и магазинеров пришлось перебросить с других заводов. Даже «куренных» на лесные участки и на выжиг угля перебросил с других заводов. Первые мастеровые к доменной печи и кирпичным горнам были переведены с Катав-Ивановского и Юрюзанского заводов. Но одновременно началось обучение мастеровых из местных крепостных.

Первые пять-шесть лет работы завода - годы непрерывного наращивания мощностей. Рядом с доменной печью в разливочном отделении начинает работать вагранка для фасонной отливки из чугуна, главным образом посуды на рынок. Вступают в строй один за другим кричные горны и к каждому из них расковочные молоты весом в 20 пудов каждый. Таких молотов и кричных горнов к 1773 году работало уже восемь.

В 1772 году Белорецкий завод дал уже 101 тысячу пудов чугуна и в кричных амбарах мог практически перековать весь чугун в железо. Выход первоклассного железа из чугуна получался 90-92 процента. И что очень важно - необычайно дешевого.

Себестоимость чугуна обходилась в 61 копейку за пуд, полосового железа - 1 руб. 86 коп. за пуд, шинного железа - 2 руб. 06 коп. за пуд. Низкая себестоимость определялась тем, что все материалы: дрова, уголь, руда и вода были почти бесплатными. А рабочая сила - труд крепостных рабочих оплачивался грошами. Так, мастеровые у доменной печи, у кричных горнов и у расковочных молотов получали в день 13 копеек серебром, подмастерья - 9 копеек, ученики и чернорабочие - 6 копеек.

При этом Твердышевы могли еще прослыть за «добрых» хозяев, так как предоставляли своим рабочим некоторые материальные преимущества. Так, крепостным рабочим выделялись в году на работу в личном хозяйстве 52 бесплатных воскресенья (выходные), 23 праздника и еще 20-30 рабочих дней (тоже бесплатных) на посевные работы, на сенокос и на уборочные работы при своих усадьбах и гумнах. Твердышевы в отличие от других заводчиков (Демидовых) строго придерживались правила, что их крепостные рабочие должны кормить себя сами и что «с хорошо прокормленных» на работе можно много потребовать. С этой целью они выделяли своим крепостным бесплатно земельные наделы из своих заводских земель. Крепостные освобождались от налога на землю - «земельной ренты».

Крепостные рабочие на заводе освобождались также от воинской повинности, а это по тому времени было немалой привилегией.

Подвоз руды с горы Атач на Белорецкий завод принимает большие размеры. В 1768 году ее было завезено 190 тыс. пудов, или 9500 возов, ежедневно по 35-40 возов. Добывая руду горы Магнитной, Гвердышев немедленно организует поиски ее и на заводских землях.

За первые пять лет работы завода руда была найдена в 12-15 верстах от завода в низкой и широкой горе, что находится между теперешними деревнями Азналкиной и Ахмеровой.

Рубка дров и выжиг угля приняли в эти годы громадный размах. Для выплавки указанного количества чугуна потребовалось 1425 куб. сажен древесного угля, а на выжиг его нужно было 1900 куб. сажен дров. Дрова обычно пилили длиной в одну сажень, то есть в два метра. Поленицы дров - штабеля укладывались обычно высотой в сажень. Только в первый год для выплавки чугуна потребовалась такая поленица дров в 4000 метров длиной. И все это только на выплавку чугуна. Для передела чугуна в железо требовалось столько же угля.

Рубка дров первые годы велась сплошная, чтобы скорее освободить земли под посевы.

Сплав готовой продукции по реке Белой во время весеннего паводка требовал тщательного изучения русла реки. Еще весной 1767 года в большую воду от белорецкой гавани на косных лодках отправилась первая группа сплавщиков - будущие лоцманы. Изучение русла реки продолжается и летом. Составляется карта русла реки, определяются и изучаются все опасные для прохода барок места.

Появляется необходимость прокладки первой колесной дороги по берегу реки до строящегося Кагинского завода. Собственно, дорогой ее, конечно, не назовешь. Это скорее была лесная тропа.

Первый пробный караван всего из трех барок был сплавлен в конце апреля 1768 года. Весной 1769 года караван состоял уже из 10 барок, на которых было сплавлено до 80 тысяч пудов чугуна и железа. Весной 1773 года сплавлялось 14 барок, но гружены они были уже больше железом, чем чугуном. Железо было прутковое, полосовое и шинное.

Появляется и первая колесная дорога от Белорецка в северо-восточном направлении по правому берегу реки Белой до деревни Березовки (Тирлян). Сначала как углевозная и для вывозки пиломатериалов, а затем и как рудовозная».

5 октября 1769 года Евдоким Демидов, стараясь расширить свою деятельность на Южном Урале, строит на реке Каге новый завод, получивший название Кагинский. Была построена плотина для пильной мельницы, а также четыре молота, и завод в этом году начал ковку железа из чугуна, доставляемого сюда с Авзяно-Петровских заводов.

Интерес для читателя представляют записи, сделанные во время своего путешествия по нашему краю известным русским путешественником, академиком Академии наук И.И. Лепехиным, отрывки из которых мы предлагаем ниже. В частности он писал, что Кагинский железоделательный завод «можно почесть пристройкою к Авзяно-Петров- скому заводу, что выплавленный чугун на оном заводе перевозится па Кагинскую молотовую фабрику, где действительно ходят четыре молота и еще к ним вскоре присовокуплены будут, да река Kara никогда не оскудевает; окольные горы изобилуют лесом; так и для заводчика со всех сторон в сем месте великая выгода».

Далее И.И. Лепехин в своих записках сообщает, что Верхний Авзя- но-Петровский завод имел «две изрядные домны и два анбара с молотовыми, в которых 12 молотов, шесть действующих и шесть запас- ных, 12 горнов, якорная фабрика... Тут же заведены два горна для переделывания железа в сталь и один горн для беления железа, особливо выстроена кузница с 10 горнами, одна слесарная... мельница... меховая фабрика. Близ на устье Авзяна построена другая фабрика под именем Нижнего Авзянского завода, где также два анбара, в которых 12 молотов, 6 запасных и 6 действующих. Тут построена изрядная пильная мельница о двух рамах и одна кузница с осьмью горнами. 11смалая выгода сего завода состоит и в выпуске своих продуктов: ибо Белая-река, близ которой завод построен, весною подымает коломенки, нагруженные железом; а из Белой беспрепятственный путь в Каму; и так далее.

Чугуна на заводе сем выплавляется до 300.000 пудов и по 16.000 пудов полосового железа в год».

Таким образом, перед Крестьянской войной 1773-1775 годов: три завода Авзяно-Петровские и Кагинский - представляли собой единые звенья в цепи горнозаводской деятельности Евдокима Демидова.

∗∗∗

Итак, как мы видим, на Южном Урале, в частности в Башкирии, были два крупных заводовладельцев - это Евдоким Демидов и Иван I всрдышев. Впоследствии их пути, а точнее, пути их потомков, еще не раз пересекутся на этих бескрайних просторах.

Строился Белорецкий завод, а вместе с ним строились и близлежащие к нему деревни. Одна из первых - была Арская, возникшая в 1771 году. Жили здесь углежоги. Жгли они лес и в коробах летом или зимой возили уголь на Белорецкий завод.

К началу 1773 года на Белорецком заводе числилось 840 мужчин и 884 женщины, из которых в цехах работало 145 человек мужского пола, остальные выполняли вспомогательные работы: добывали руду, рубили лес, жгли уголь и возили все это на завод.

Поселок располагался при заводе и насчитывал около 300 домов, построенных в районе нынешнего Нижнего селения на правом берегу реки Белой.

***

Приведем небольшой отрывок из книги Р.А. Алферова «Прочнее стали», рассказывающий о том, как работали первые бело- речане на заводе.

«Закипела неугомонная «огненная» работа. Повалили из заводских труб клубы дыма желто-грязного цвета. Копотью начали покрываться вершины гор. Непривычным железным грохотом заполнились леса. Нарушилась «соболья» тишина.

Изо дня в день, от восхода до заката солнца, не разгибались люди... По зимнему пути с горы Магнитной и с верховья Белой возили руду добытую мускульной силой и с помощью кирки и лопаты... Чуть свет являлся доменный мастер. Работные до его прихода должны были находиться на местах. Мастер подходил к фурменному глазу - смотрел не застуживается ли рудная засыпь, падают ли светлые капли чугуна в горновой ящик.

Заметив черноту приказывал:

- Шибче меховой дух!

Поворачивались работные.

Домна имела большие метра в два длину, клинчатые меха из бычьих кож, натянутых на деревянные рамы. Приводились они в движение водяными колесами.

Для выплавки чугуна требовалось очень много воздуха. Домна глотала студеный воздух и простуженно кашляла. Если дутье прекращалось на несколько минут или ослабевала, содержимое шахты превращалось в громадный слиток, который уже не расплавить. Лицо мастера делалось суровым и страшным.

Он кричал:

- Засыпай один уголь!

Бросались работные к решеткам, тужась на себе тащили кошовки с углем наверх.

А мастер не отрывался от фурменного глаза - наблюдал... Но не видны расплавленные чугунные капли, густеет чернота.

Засорилась печь. Домна стала.

- Ко-зе-ел! - несется многочисленный крик. В этом крике - беда, человеческий страх.

«Козел» было самым зловещим словом у заводских работников. Это означало, что в горне застряла застывшая масса металла. Предстоял надсадный труд - выворачивать вручную прикепевший к камням слиток, пробивать ломами кожух печи... Редкий раз обходилось без того, чтобы кто-нибудь не сгорел и не получил опасных ожогов.

Еще тяжелее было на фабрике, где чугун переделывали в кричных горнах на железо...

Кричное дело было самым ненавистным. Люди, если им удавалось, делали все возможное, чтобы не попасть в сараи с кричными горнами и молотами. Здесь стояла адская жара. Перекосным огненным дождем искры сыпались на работных.

На этой работе каждый выпивал более ведра воды. Вода выступала потом; пот солью ложился на тело; тело зудилось. Некоторых выносили «отлежаться» на траву, обливали водой и возвращали на место.

На кричное дело обычно ставили самых рослых и здоровых людей. Но и они не выдерживали. Глядишь был человек - и не стало. Говорили:

- Успокоился».

∗∗∗

... Получив звание потомственных дворян, братья Твердышевы и их зять Иван Мясников еще усиленнее стали заниматься заводским делом. В разных местах Башкирии возникал то один, то другой завод.

Белорецк: Страницы истории. авт. Андрей Ткачев 2003 г.